本記事は、炉辺会の機関誌『炉辺11号』(発行日:2023年6月1日)に掲載されたものを、ウェブ版として再掲載したものです。

米澤秀太郎部員 (山岳部部室にて)。

山岳部誕生後間もない

1924 (大正13) 年、病没した

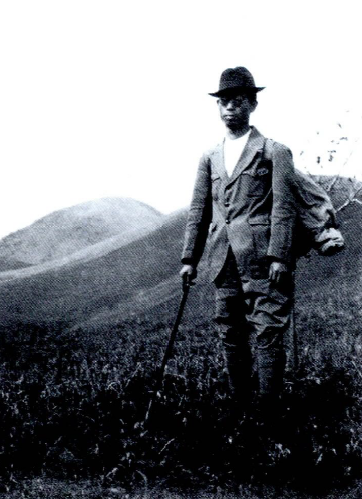

第2代山岳部部長に就任した神宮徳壽先生。

26年には初代炉辺会会長、

28年には第4 代山岳部部長も務められた

初代山岳部部長に就任された大谷美隆先生

明大山岳部の第1 号テント。

針ノ木谷にて設営

トップは芦峅寺のガイド・佐伯平蔵、

ラストは同じく佐伯宗作。

1925( 大正14) 年ごろと思われる

関温泉スキー場の馬ノ背で訓練する部員たち。

正面は神奈山、手前は藤井、小澤両部員

南アルプスの聖岳・赤石岳山行で聖沢の「テッポウ」

(伐り出した材木を一気に川流しする施設)を通過する部員たち

白馬岳・杓子尾根にて。

戦前最後の積雪期登山となった

戦後初の夏山涸沢合宿で穂高小屋の前にて。

4 人の女子部員( 左から川本、水沢、白根、中西)も参加、

男子部員は左から土方、鈴木、門馬、杉浦、塚本、大塚、佐藤( 大)

戦後初のスキー合宿を行う。

建設後間もない八方尾根明大山寮の前に立つ大塚部員

穂高岳・畳岩尾根での冬山合宿後、

大正池畔に撤収してきた大塚 (左)、佐藤 (大) 両部員

穂高岳・明神東稜での冬山合宿でヒョウタン池付近にて。

左から大塚、佐藤( 大)、永井、清水、鵜野、星野の各部員

前穂高岳・北尾根~奥穂高岳の冬山合宿にて。

正面は奥穂高岳

弥陀ヶ原~剱岳の春山合宿の折、

芦峅寺のガイド・佐伯文蔵宅前にて。

後列左から相沢、松本( 光)、石田( 要)、

浅井、佐伯文蔵、東、松村。前列左は髙橋( 宏)と右に宇野( 寿)

剱岳定着後、北アルプス全山縦走の夏山合宿にて。

麦わら帽子とアルマイト・ボウルは必携だった。

左は末松( 清) 部員

1960年代の写真と思われる

三ツ峠山での岩登り訓練中の記念写真。

前列右端に植村直己部員の顔が見える

立山・真砂尾根のハシゴ谷乗越付近から見た

剱岳 (左上) と八ツ峰Ⅰ峰。

Ⅰ峰の三稜から八ツ峰を完全縦走した

大日主稜~剱岳の春山合宿で剱岳山頂に立ったアタック隊。

左から植村、末松、入澤

剱岳・八ツ峰Ⅴ峰の稜線を行く縦走隊。

バックは源次郎尾根のⅠ峰とⅡ峰

チューレン・ヒマールの未踏の西稜5700m付近で

荷上げする隊員とシェルパたち

アンナプルナ南峰の南西稜を行く第2次アタック隊の宮川隊員

マッキンリー( 現・デナリ) で消息を絶った

植村直己会員の第2 次捜索隊が、

同峰頂上で見付けた日の丸と星条旗

10月9日、マナスル山頂へ向かう第2次アタック隊。

純粋にMACメンバーだけによる初の8000m峰登山だった

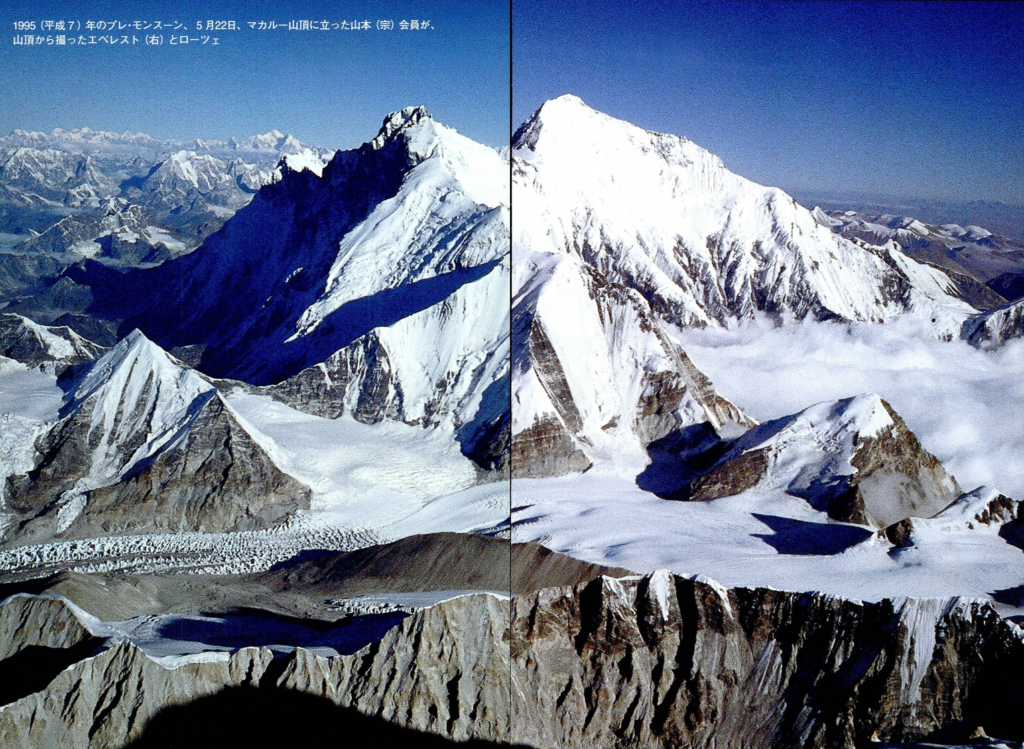

5 月22日、マカルー山頂に立った山本 (宗) 会員が、

山頂から撮ったエベレスト(右)とローツェ

ガッシャーブルムⅠ峰登頂に成功した

天野会員が撮影した、

手前からガッシャーブルムⅡ峰、Ⅲ峰、ブロード・ピーク、K 2

アンナプルナⅠ峰南壁イギリス・ルートを登攀する隊員。

バックはマチャプチャレと南アンナプルナ氷河

3月4日、日本海から栂海新道を経て

白馬岳に至る大縦走を完遂した部員たち

山岳部創部90周年記念登山隊として

アラスカ・マッキンリーの全員登頂( 学生部員4人を含む)

に成功した隊員たち