※本記事は、平成29年12月5日発行の『炉辺通信(No.185)』に掲載された「Play back 100年 あの日、あの時」第2回の内容をもとに、ウェブ記事として再構成・公開したものです。

明治大学山岳部事始め―多難な道を歩み出した足跡

私たちの明治大学体育会山岳部は、一体どのような経緯で誕生したのだろうか――。

改めて創部された道筋と草創期の苦難の道、そして、そこに関わった先人たちの想いを振り返る。

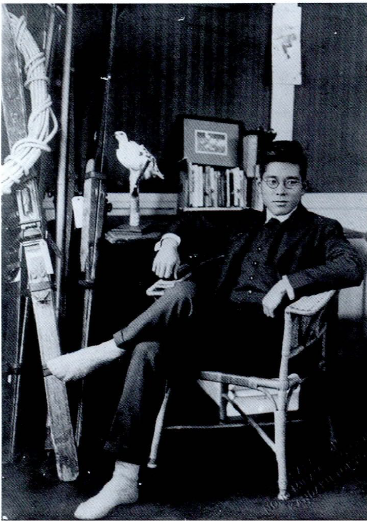

そこで、馬場忠三郎(昭和2年卒)の回想記ともいえる「我が部の事ども」(『炉辺』第3号)をベースに、新たな史実も加えながら明治大学山岳部の“事始め”を考証する――。

ふたつの潮流がひとつになり山岳部創立へ

創部される2年前の1920(大正9)年、本学学友会の委員として活動していた米澤秀太郎(大正12年卒)は、都内大学の学友会同士の交流から、慶應義塾山岳部に籍を置く伊藤文吉氏(のちに米澤秀太郎の妹・竹子さんと結婚)と知り合う。

気心を知り合う仲になった米澤は、冬になると伊藤氏に誘われ、慶應山岳部ですでにスキー合宿をしていた関温泉に出かけ、山スキーの醍醐味を教わる。

その後も暇を見つけては伊藤氏と登山や山スキーに出かけ、東京生まれの米澤は山への憧れをいっそう強くしていった。

やがて米澤のなかで、慶應にあるような山岳部を明大にも創りたいという強い想いが募っていく。

彼は流行り出したスキーに興味を抱き、とりあえず有志らと「スキー倶楽部」を立ち上げ、学友会の補助部として活動する。この倶楽部に集まったのは、北畠(旧姓:新田)義郎や三沢寿郎など1923(大正12)年に卒業する同級生たちだった。そのかたわらで米澤は「あるこう会」と称する同好のサークルを創り、スキーのオフ・シーズンには関東近郊の山歩きを楽しんだ。

山岳部誕生1年前の1921(大正10)年、3年生になった米澤は、学友会の総務部委員として各体育クラブの支援に勤しむ。そのかたわら彼は「スキー倶楽部」と「あるこう会」というふたつのサークルを続けながら山岳部を立ち上げるべく、その機会を密かに模索していたに違いない。

ところが、山岳部設立の目途が立たないまま1922(大正11)年春、4年生となる。彼は学友会総務部の予算委員に任命されたが、各クラブへの活動予算の配分に当たりながら、少なからず焦りを感じていたのかもしれない。

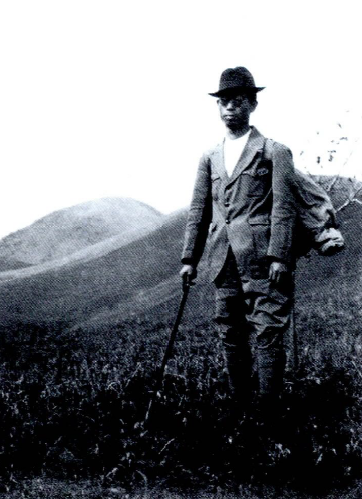

その一方で、山国・信州生まれの馬場忠三郎は1921年春、明大予科に入学する。彼は旧制中学の成城学園時代、すでに北アルプスの山旅を経験、登山に強い興味を抱いていた。ところが、期待して入学した明治大学に登山のクラブはなく、仕方なく馬術部に入る。

その年の夏休み、同じ馬術部の磯部照幸(昭和2年卒)と友人3人で、常念岳から槍ヶ岳まで縦走しようと、登山口の中房温泉に向かった。そこで中房温泉の経営者・百瀬彦一郎氏の甥で、友人の奥村君と出会う。

馬場は明大に山岳部がないことを奥村君に嘆くと、彼から馬場自身で山岳部を創ったらどうかと勧められる。

東京に戻った馬場と磯部のふたりは手探り状態のなか、山岳部を創るべく活動を開始する。ふたりは馬術練習の合間に「山登りのクラブを創るから一緒にやらないか?」と勧誘、仲間づくりに励んだ。

この話に乗ったのが上田謙之助(大正14年卒)をはじめ、新井長平(昭和2年卒)、上阪米三(大正14年卒)、徳江四郎(昭和2年卒)など馬術部の部員たちだった。

ようやく仲間の数も揃い、翌1922(大正11)年5月23日、当時の富谷鉎太郎学長宛に「予科山岳会」の設立許可を申請する。予科生の馬場たちは、学友会に届けることなど露知らず、トップの学長に認めてもらえれば大手を振って活動できると考えていたようだ。

この「予科山岳会」の申請について学内報は、「馬場忠三郎、磯部照幸ノ両名、本学ニ山岳会ノナキヲ慨シテ、両名発起人トナリ学長ニ許可ヲ申請セリ」と伝えている。それから1週間後の5月30日、大学より「予科山岳会」の設立が許可される。

学長よりお墨付きもらった馬場と磯部のふたりは、早速、夏休みの登山計画を立て、手作業で準備を進める。そして、部員募集と夏山登山の参加者を募るため、手書きのポスターを作り、学内に貼り出した。

かねがね山岳部を創りたいと思案していた米澤は、学内に貼り出されたポスターに唖然とする。同じ想いをする学生がいたことに、驚きと嬉しさを隠せなかった。当時「スキー倶楽部」に後継世代がいなかったことから、「予科山岳会」に接触しようと心に決める。

数日経って馬場と磯部は教室の一室を借り、夏山登山参加者の受付を始めた。そこに上級生の米澤が訪ねてきた。米澤は山スキーや登山を実践する「スキー倶楽部」の代表者であることを前置きし、馬場たちの「予科山岳会」と一緒に本格的な山岳クラブを創らないか、と持ちかける。突然の話に、馬場と磯部は戸惑いを隠せなかった。

後日、米澤から詳しい話を聞いた馬場と磯部は、一緒に活動することにメリットがあり、手を組むことが最善策と考え、「スキー倶楽部」と一緒にやる意志を伝える。返答を聞いた米澤は、自らの想いを託せる後輩たちができ、山岳部旗揚げの光明を見出し安堵したに違いない。こうして起源を異にするふたつの潮流が合流することになる。

当時、学友会の委員であった米澤は、自ら立ち上げた補助部の「スキー倶楽部」を取り下げ、新たに「山岳部」として認めてもらうべく手続きに入る。そのため彼は、学友会に提出する「山岳部設立趣意書」作成のため筆を走らせた。

登山における人間と自然の関係を説き、イギリスの社会思想家ジョン・ラスキンの言葉まで引用するなど、山に造詣が深かった米澤らしい筆致で綴られている。こうして彼の熱いメッセージが込められた「山岳部設立趣意書」を基に、明治大学山岳部旗揚げの狼煙が上がった。まさにこの趣意書は、創部精神が宿る“MACの原典”とも言える。

「山岳部設立趣意書」を受け取った学友会は委員会で審査した結果、1922年6月16日、学友会の補助部として認め、本学に「明治大学山岳部」が誕生したのである。このときは、山好きな学生10人足らずの集まりでスタートしたという。

山岳部設立趣意書

人間が自然の力を外界に向って験そうとしなかった時代はいざ知らず、一度其の力を外界に向って放さうとした時、彼等の前には偉大なる山岳が聳えて居りました。而して其の山岳を征服して彼等は、今まで何とも感じなかった山岳に対して崇高な、そして荘厳な感に触れる様になったのであります。此処に初めて山岳を渇仰する念が、湧いて来たのであります。

ラスキンは、山岳は地上に於ける永久不変の記念物だと言って居ります。元より山岳は一塊の岩石の集団でありますけれども、一度人間の絶大なる力に依って征服さる時は、忽ち一塊の岩石の集団たる山岳は、我等の魂のみそぎ場所となるのであります。

そして偉大なる自然の征服の喜び、此の喜びこそ眞に登山家のみの味ふことの出来る喜びであります。苦しい登高、其れは此の魂の洗礼を受ける喜びを得んが為に行はるるのであります。人は之を向上の精神と言ひます。

即ち此の登高の精神は、向上の精神の発露に外ならないのであります。此処に初めて登山がスポートとして偉大なる価値を持って来る様になったのであります。

欧州に於てはスイス及び英国山岳会を初めとして、大小の山岳会が多数ありまして、常に山岳研究を怠らないのであります。

翻って我国の山岳会を見るに、おしいかな我国には雪線を越える山氷河を湛へたる山は有りませんが、近時其の隆盛は驚く許りで、特に都下の学校で山岳部のない所はない様な盛況であります。

けれども運動界に於て、一方の重鎮である本校には残念ながら山岳会がないのであります。之を大へん遺憾として此処に山岳を渇仰する同志相集り、当部の設立を計ったのであります。些か本校の力を、雪を戴く山の頂に表したい微意に外ならないのであります。

特に当部を作りたいと思ったのはAlpen studyに対しexpedition或は exploreよりはmountain craftに一つの総った会がないと、各自の研究を発表するのに不便であるからに基因するのであります。何卒、学友会も此点に留意して益々御援助をして戴きたいのであります。

【現代語訳】山岳部設立趣意書

人間が自然の力を試そうとしなかった時代はさておき、一度その力を自然に向けて挑もうとしたとき、偉大な山々が彼らの前にそびえ立っておりました。そして、その山々を征服したとき、彼らはそれまで何も感じなかった山々に対して、崇高で荘厳な感動を覚えるようになったのです。ここに初めて、人々の中に山を敬い憧れる気持ちが生まれました。

ラスキンは「山は地上における永遠の記念碑だ」と語っております。もちろん、山はただの岩の塊に過ぎません。しかし、人間の圧倒的な力によって山が征服されると、その岩の塊であった山は、私たちの魂を清める場所へと変わるのです。

また、偉大な自然を征服する喜び――この喜びこそ、登山家だけが味わうことのできる特別な体験です。苦しい登りの道のりは、この魂の洗礼という喜びを得るために行われるものでございます。この気持ちは「向上の精神」と呼ばれております。

つまり、山を登る精神は、向上心そのものの表れでございます。ここに登山という活動が、スポーツとしての大きな価値を持つようになった理由がございます。

ヨーロッパでは、スイスやイギリスの山岳会をはじめ、多くの山岳会が存在し、日々山岳に関する研究を続けております。一方で、わが国の山岳会を振り返りますと、残念ながら雪線を超えるような高い山や氷河を抱える山はございませんが、最近では山岳会が非常に盛んになってきております。特に都内の学校では、山岳部のないところはほとんどないほどの盛況ぶりでございます。

しかしながら、運動界で重要な位置を占めるこの明治大学には、残念なことに山岳会がございません。このことを非常に残念に思い、ここに山を愛し憧れる同志が集まり、当部を設立することを計画いたしました。これはわずかではありますが、本校の力を雪を頂いた山々の上に示したいという願いによるものでございます。

特にこの部を設立したい理由として、「アルプス研究」(Alpen Study)において、探検(expedition)や調査(explore)よりも、登山技術(mountain craft)を総合的に扱う団体がなければ、各自の研究を発表する場が不足するという問題がございます。この点をご理解いただき、学友会からのご支援をぜひお願い申し上げます。

初登山は2班に分かれ 北アルプスへ

何事もゼロから立ち上げ、事業を軌道に乗せるまでの苦労とエネルギーは並大抵ではない――。

ふたつのグループが合流して明大山岳部が生まれたものの、準備資金はなく、発起人のみで登山用具を取り揃えることなど到底できなかった。さらに、活動計画をはじめ部の組織をどうするかなど難題も多く、苦悩と不安が交錯する船出となった。

学友会の補助部となって2カ月後の1922年8月、空席となっていた山岳部長に、スイス留学を終えて帰国したばかりの若い大谷美隆先生が初代部長として就任する。

この夏、山岳部にとって記念すべき初山行が、2班に分かれて北アルプスの山々に向かった。

第1班の8名は磯部がリーダーとなり、中房温泉から燕岳・常念岳を経由し槍ヶ岳まで縦走、また、第2班の5名は馬場が引率し、剱岳から白馬岳まで縦走した。当時まだテントがなかったので、山小屋や岩小屋を利用し縦走したのだろう。

なんとかやり繰りしながら初めての夏期山行を終えると、装備類の不備が露わになり、揃えなければならない装備購入が喫緊の課題となる。

因みに大正末期のスキーの値段は4円50銭、昭和初期における6人用テントが41円50銭、ピッケル16円、アイゼン8円と、登山用品の値段は結構高かった。

タイミング良く米澤が学友会総務部の予算委員に就いていたときで、補助部の山岳部に準備資金を出せないか交渉してくれた。その結果、創部されて3ヶ月後の9月、山岳部に69円の補助費が支給される。

おそらくこの補助費で重さ20kgもあったという三角錐の明大テント第1号をはじめ、これからのシーズンに必要なスキーやピッケルなどを購入したと思われる。ある意味、学友会とコネクションがあった米澤に助けられたと言えるだろう。

夏休みが終わった10月に夏期登山の報告会が行なわれ、出席した大谷部長は、留学先のスイスで体験した登山の話を部員たちに語ってくれた。

11月に米澤は馬場たち4名を連れ、初冬の槍ヶ岳と穂高岳に向かっている。おそらく、新しく購入したアイゼンとピッケルによる登山を指導してくれたのだろう。

やがて雪のシーズンになると、旧「スキー倶楽部」の米澤や北畠たちが引率者となり、第1回のスキー練習会が関温泉で開かれる。こうして創部年の1922(大正11)年は慌しく過ぎていった。

「山岳部規則」を作成、学友会に正式加入

画像出典:明治大学のあゆみ

そうしたなか、米澤は学友会への正式加入を目指し準備に入る。

当時「学友会規則」の第5条に「各部ノ細則ハ別ニ之ヲ定ム」とあり、学友会に所属する各クラブは、それぞれの活動規程を設けていた。

その背景には、入学金や授業料など大学の財源の一部を、各部への活動資金に充てていたことから、学友会は各部に活動規程を設けさせたのだろう。そのため、各クラブは活動規程を学友会に届けなければ正式なクラブとして認められず、なおかつ学友会から活動資金も支給されなかった。

学友会の内情に詳しい米澤は、すでに設立されていた各クラブの規則を調べ、さらに日本山岳会の会則なども入手し、「山岳部規則」の作成に取り掛かったと思われる。

このとき、学友会つながりで親しくなった慶應山岳部の伊藤文吉氏から、同部の内規などを教えてもらい、アドバイスも受けたのではないだろうか。こうして苦心の末に米澤は、12条から成る「山岳部規則」を仕上げた――。

ここに記載した「山岳部規則」は、部の運営と活動を掌握する規範で、各条文には気高い心意気さえ感じる。まさに学友会の委員であった米澤の面目躍如たる筆致と言える。

この規則から「正部員」と「準部員」に分けていたことがわかる。おそらく、ほかのクラブの部員取り扱いに倣ったのだろう。また、山岳部の運営全般を担当する「庶務係」、部の予算を管理する「会計係」、装備類を担当する「機具係」、そして活動記録をまとめる「記録係」の4つが設けられた。

最も興味深いのは、登山活動のスケジュールである。この当時の休み期間は、学則で春季が4月1日〜15日、夏季が7月16日〜9月10日、冬季は12月26日〜1月10日と決められていた。この春、夏、冬の休み期間を利用し、それぞれの休暇に合わせた山行や練習が組み込まれている。その間に「天幕旅行」とか「各地見学旅行」なども盛り込まれ、中身の濃い活動ぶりが窺える。

さらに単に山に登るだけでなく、スキーや登山の研究に勤しむことが条文に掲げられ、毎月研究会を催し、研究成果を会報に載せることが記載されている。おそらくこの第10条の(1)は、当時の日本山岳会の会則第2条にあった「本会ハ山岳及ビ山岳ニ関スル一切ヲ研究スルヲ以テ目的トス」を参考にしたのかもしれない。

確かに初期の機関誌『炉辺』を読むと、各種の研究や考察が数多く掲載され、機関誌や会報を定期刊行する背景にもなったようだ。山に関するテーマを自ら選んで研究し、それを発表することまで明記され、当時の部活動の幅広さと奥深さに驚かされる。

この「山岳部規則」は、部員たちが自発的に作ったというより、大学から正式のクラブとしてお墨付きもらうため、学友会に提出した部則である。しかし、この「山岳部規則」は運営から活動内容まで幅広く条文に盛り込まれ、その後の部員たちにとって重要な活動マニュアルになったのは間違いない。

学友会の補助部になってから8ヶ月後の翌1923(大正12)年2月20日、学友会の全委員会において山岳部は正式クラブとして認められる。

このときの様子を馬場は、「その時は嬉しくて米澤兄と新田兄の所へ電話をかけてやったことを今でも忘れられない」(『炉辺』第3号の「我が部の事ども」より)と、高揚した喜びを述べている。

まさに米澤と馬場の熱い想いが報われた瞬間であった。学友会のニューフェースとして、この「山岳部規則」を指針に名実ともに本格活動に入っていった。

山岳部規則

第1条 当部ヲ明治大学山岳部ト名付ク

第2条 当部ハ本大学学生ノ心身ノ鍛練及ビ人格ノ向上ヲ計ルヲ以テ目的トス

第3条 当部ハ学友会体育部ニ附属シ、部員ハ学生及ビ校友学校関係者有志ニ依リテ組織ス

但部員ヲ分チテ正部員ト準部員トス 準部員ハ規定ノ入部手続ヲ了シタルモノトシ

正部員ハ主将及ビ委員ノ合議ニ依リ、部員中ヨリ之ヲ選定シ、正部員トスル

第4条 役員ハ部長1名 主将1名 委員3名トス

第5条 部長ハ大学教授中ヨリ之ヲ推薦シ、主将及ビ委員ハ前任委員之ヲ探選シ、部長ノ許

可ヲ得テ決定スルモノトス

第6条 主将及ビ委員ノ任期ハ1ヶ年トス

第7条 部員総会ヲ年1回開催シ、当期中ノ事業報告ヲナスモノトス

第8条 会務ヲ庶務係、会計係、機具係、記録係トス

第9条 会計ハ会計係之ヲ司リ、

但会計報告ハ9月及ビ翌年1月ニナスモノトス

第10条 当部ハ第2条ノ目的ヲ遂ゲンカ為ニ左ノ(下)ノ事業ヲナス

(1)登山及ビ山岳ノ研究

(2)スキー練習及ビ其ノ研究

(3)各地見学旅行

(4)大体左ノ(下)ノ期間ニ行フモノトス

春期休暇中 スキー練習及ビスキー登山

5月中旬 天幕旅行

6月上旬ヨリ7月下旬 日本アルプス及ビ其他ノ山岳登山

夏季休暇中 各地見学旅行

10月上旬 観月天幕旅行

11月上旬 槍穂山岳旅行

冬期休暇中 スキー練習スキー登山

(5)スキー及ビ山岳ノ研究ノ為、毎月1回研究会ヲ開キ、部員各自ノ研究ヲ発表ス

(6)研究ノ成果ハ随時之ヲ雑誌トシテ部員ニ分ツモノトス

第11条 部則改正ハ部員総会ニ依ル

第12条 部員ノ資格ヲシ記タル者ハ、主将及ビ委員合議ノ上、部長ノ承認ヲ得テ之ヲ除名

ス

(大正15年3月10日発行『明治大学年鑑1926』より)

【現代語訳】山岳部規則

第1条

当部の名称を「明治大学山岳部」とする。

第2条

当部は、明治大学の学生が心身を鍛え、人格を高めることを目的とする。

第3条

当部は、学友会体育部に所属し、部員は学生および校友、学校関係者の有志によって組織される。

ただし、部員は「正部員」と「準部員」に区分される。準部員は、定められた入部手続きを完了した者とする。

正部員は、主将と委員の合議により、部員の中から選出する。

第4条

役員は以下とする:部長1名、主将1名、委員3名

第5条

部長は大学教授の中から推薦する。主将および委員は前任の委員が選出し、部長の承認を得て決定する。

第6条

主将および委員の任期は1年間とする。

第7条

年に1回、部員総会を開催し、当該年度の活動報告を行う。

第8条

以下の役割を設ける:庶務係(運営全般)、会計係(予算管理)、機具係(装備管理)、記録係(活動記録)

第9条

会計は会計係が担当し、決算報告は9月と翌年1月に実施する。

第10条

第2条に掲げた目的を達成するため、以下の事業を行う。

- 登山および山岳研究

- スキー練習および研究

- 各地への見学旅行

- 年間の主な活動予定:

- 春季休暇:スキー練習およびスキー登山

- 5月中旬:天幕旅行(テント泊の山行)

- 6月上旬〜7月下旬:日本アルプスなどの登山

- 夏季休暇:各地への見学旅行

- 10月上旬:観月(十五夜)天幕旅行

- 11月上旬:槍ヶ岳・穂高岳などの登山

- 冬季休暇:スキー練習・スキー登山

- スキーおよび登山に関する研究を目的として、月1回の研究会を開催し、部員が研究成果を発表する。

- 研究成果は、雑誌などにまとめ、部員に配布する。

第11条

本規則の改正は、部員総会の議決による。

第12条

部員として不適格と判断された者は、主将および委員の合議、部長の承認を得て、除名とする。

振りかかる災難、悲報を乗り越えて

明治大学山岳部は誕生したものの、その財政的基盤は脆弱そのものであった。

前記した「山岳部規則」に記載されていないが、山岳部に入部する学生は、1924(大正13)年ごろから入部金2円を徴収されはじめた(この入部金2円は昭和10年代まで続き、昭和11年から3円になる)。

入部金だけで山岳部の運営を賄うことなど不可能で、また、当時は「炉辺会」の設立前で、O B から支援を得ることなど望めない時代であった。

1923(大正12)年の春になると、山岳部創設者で立役者の米澤は学び舎を巣立っていく。

この大正12年度は正式クラブとして認められたこともあり、学友会から山岳部への予算は、初回の補助費に比べ3.5倍の247円に増える。おそらく米澤は卒業する前、山岳部の予算増額を学友会内に強くアピールしてくれたのかもしれない。この予算増額によって不足の装備類や山岳図書を購入、登高意欲も盛り上がっていった。

さらに山岳部に追い風が吹く。この年の5月、山岳部を面倒見て下さる神宮徳壽先生が、2代目の山岳部長に就任する。彼はすでに日本山岳会の会員で山に詳しく、部員たちに寄り添い何かと支えてくれた。

26年には初代炉辺会会長、28年には第4代山岳部部長も務められた。

そのため部員たちから親しまれ、部活動も一層活発化していった。5月に八ヶ岳、6月に甲斐駒ヶ岳と続き、7月には2度目の夏期登山が一挙6班に増え、北アルプスで分散山行を行なった。

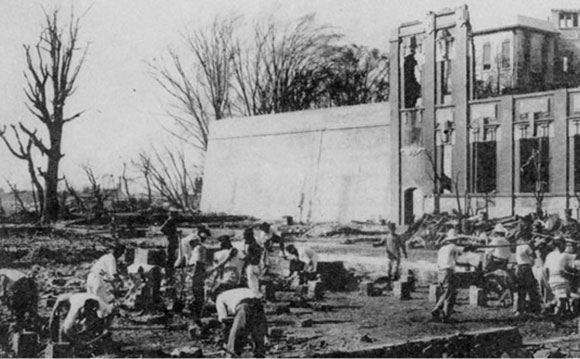

ところが、本格活動した矢先の9月1日、未曾有の関東大震災が起き、せっかく取り揃えたテントやスキー、山岳書籍などを失ってしまう。山岳部も大学も被害は甚大で、震災復興に取り組まざるを得なくなる。

画像出典:明治大学のあゆみ

さらに苦難は続く。傑出した才能を持ち、山岳部の大黒柱であった米澤秀太郎が、翌1924(大正13)年3月15日、今で言う震災関連死してしまう。創部間もない山岳部に与えた衝撃は、余りにも大きかった。

翌大正13年度の学友会から各部への予算は、震災にもかかわらず減ることはなかった。“震災に負けるな”と各体育クラブを励まそうとした大学側の配慮だったのかもしれない。この大正13年度の山岳部予算は495円と倍増、実際の決算額は494円94銭と、震災で失った装備類の購入で予算を使い果たしている。

そして、大正期最後の大正15年度予算は600円となり、創部された年の補助費69円と比べると、4年間でほぼ8倍強に増えたことになる(こうした学友会から各部への予算配分や収支決算は、学内誌の『明治大学学報』に詳しく掲載されている)。

こうした学友会からの活動予算を有効活用し、山岳部の復興は整い、部員たちの活動意欲も高まっていった。

創部から1926(大正15)年までの草創期の中で、1924(大正13)年は山岳部史にとって格別意義深い。4月に馬場忠三郎たち3名は信州側から積雪期の白馬岳初登頂に成功、夏には馬場が剱岳の八ツ峰を初完登するなど、積極果敢な登山活動が際立つ。また、山岳部創部3周年と創設者の故米澤秀太郎を偲んで、記念すべき機関誌『炉辺』第1号が同年12月に発刊された。

そして、創部から4年後の1926年6月に『炉辺会』が発足、故米澤秀太郎の構想にあったOB会が、彼の同輩や後輩たちによって組織される。山岳部並びに学生部員たちを支援する体制ができ上がったことは、部活動や山行の大きな励みになったことだろう。

こうして振り返ると、全般的なコーディネイト役と技術指導を果たしてくれた米澤と、アクティブな登山活動をリードした馬場のふたりがとりわけ異彩を放つ。

山岳部創設に情熱を燃やし、なおかつ学友会とコンタクトのある米澤がいなかったら、山岳部のスタート・ダッシュは2、3年遅れていたかもしれない。また、馬場という行動力のある“山の牽引者”がいなかったら、山岳部の鼓動は鳴りを潜めていたことだろう。

歴史に“もし(イフ)”は禁物だが、もし馬場忠三郎たちの「予科山岳会」が米澤秀太郎の提案を拒んでいたら、本学に山岳部が誕生するのは、もっと遅れていたに違いない。

結果、「スキー倶楽部」と「予科山岳会」の出逢いは、山岳部史にとって決定的な意義を持つ。それは両者の山に対する熱い想いが互いを惹き付け合い、「スキー倶楽部」と「予科山岳会」という両親から、命を授けられた「明治大学山岳部」が産声を上げたからである。

『明治大学学報』58号(1921年7月15日発行)/ 学友会総務部委員の指定

『明治大学学報』66号(1922年3月15日発行)/ 学友会総務部予算委員任命

『明治大学学報』74号(1922年11月15日発行)/ 大正11年9月学友会収支計算

『明治大学学報』79号(1923年4月15日発行)/ 大正12年度学友会予算

『明治大学学報』96号(1924年9月1日発行)/ 大正13年度学友会収支算報告

『炉辺』第2号(1925年12月20日発行)/ 日誌(大正11〜14年10月)、記録(大正13年)

『明治大学学報』1926年明治大学新聞学会編(1926年3月10日発行)「山岳部規則」「学友会規則」

『炉辺』第3号(1926年12月20日発行)/ 馬場忠三郎「我が部の事ども」

『明治大学学報』113号(1926年4月15日発行)/ 大正15年度学友会予算

『炉辺』第5号(1931年12月15日発行)/ 北畠義郎『吾山岳部の生立ち』、炉辺会記録

『炉辺』第7号(1962年3月31日発行)/ 北畠義郎『巻頭の言葉』

『炉辺通信』31号(1976年11月20日発行)/ 三木文雄『創部直後のMAC』

『炉辺』第8号(1980年2月20日発行)/ 木目田至『山と私』

この記事を書いた人

鳥山 文蔵

- 昭和49年卒部

- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会