この記事では、明治大学山岳部の『設立趣意書』、『山岳部の設立』、『ろばた会の設立』、『部室の歴史』を紹介します。特に趣意書は、自然に対する深い敬意と、山岳を通じて人間の精神を高めようとする強い信念が込められており、当時の学生たちの情熱がひしひしと伝わってきます。現代に至るまで、山岳部はその理念を受け継ぎながら、部員たちの成長の場となり続けています。

設立から約100年が経過した今、この設立趣意書は、部の歴史を振り返り、先人たちの思いを改めて感じる貴重な資料です。当時の言葉や雰囲気をそのまま読者の皆様に感じ取っていただければと思います。ぜひ、山岳部設立時の志を感じながらお読みください。

山岳部設立趣意書

原文

人間が自然の力を外界に向って験そうとしなかった時代はいざ知らず、一度其の力を外界に向って放さうとした時、彼等の前には偉大なる山岳が聳えて居りました。而して其の山岳を征服して彼等は、今まで何とも感じなかった山岳に対して崇高な、そして荘厳な感に触れる様になったのであります。此処に初めて山岳を渇仰する念が、湧いて来たのであります。

ラスキンは、山岳は地上に於ける永久不変の記念物だと言って居ります。元より山岳は一塊の岩石の集団でありますけれども、一度人間の絶大なる力に依って征服さる時は、忽ち一塊の岩石の集団たる山岳は、我等の魂のみそぎ場所となるのであります。

そして偉大なる自然の征服の喜び、此の喜びこそ眞に登山家のみの味ふことの出来る喜びであります。苦しい登高、其れは此の魂の洗礼を受ける喜びを得んが為に行はるるのであります。人は之を向上の精神と言ひます。

即ち此の登高の精神は、向上の精神の発露に外ならないのであります。此処に初めて登山がスポートとして偉大なる価値を持って来る様になったのであります。

欧州に於てはスイス及び英国山岳会を初めとして、大小の山岳会が多数ありまして、常に山岳研究を怠らないのであります。

翻って我国の山岳会を見るに、おしいかな我国には雪線を越える山氷河を湛へたる山は有りませんが、近時其の隆盛は驚く許りで、特に都下の学校で山岳部のない所はない様な盛況であります。

けれども運動界に於て、一方の重鎮である本校には残念ながら山岳会がないのであります。之を大へん遺憾として此処に山岳を渇仰する同志相集り、本部の設立を計ったのであります。些か本校の力を、雪を戴く山の頂に表したい微意に外ならないのであります。

特に本部を作りたいと思ったのはAlpen studyに対しexpedition或は exploreよりはmountain craftに一つの総った会がないと、各自の研究を発表するのに不便であるからに基因するのであります。何卒、学友会も此点に留意して益々御援助をして戴きたいのであります。

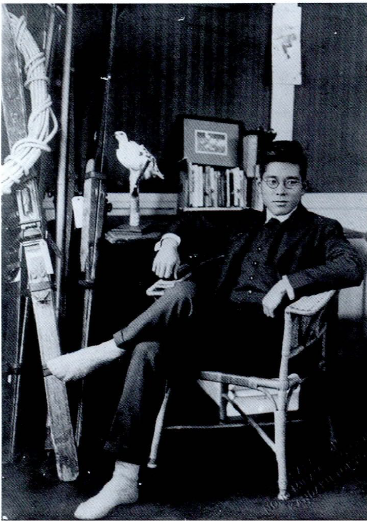

この「山岳部設立趣意書」は大正14年12月発行の『炉辺』第2号に、若くして亡くなった故米澤秀太郎の遺稿として掲載された。米澤が学友会に山岳部設立の許可をもらうべく提出した趣意書である。おそらく馬場忠三郎たち予科山岳会と出会い、大正11年6 月ごろに明治大学山岳部の設立を申請すべく筆を執ったと思われる。米澤の並々ならぬ信念と決意が述べられている。これが部員たちの精神的なバックボーンになった。

現代語訳はこちら

人間が自然の力を試そうとしなかった時代はさておき、一度その力を自然に向けて挑もうとしたとき、偉大な山々が彼らの前にそびえ立っておりました。そして、その山々を征服したとき、彼らはそれまで何も感じなかった山々に対して、崇高で荘厳な感動を覚えるようになったのです。ここに初めて、人々の中に山を敬い憧れる気持ちが生まれました。

ラスキンは「山は地上における永遠の記念碑だ」と語っております。もちろん、山はただの岩の塊に過ぎません。しかし、人間の圧倒的な力によって山が征服されると、その岩の塊であった山は、私たちの魂を清める場所へと変わるのです。

また、偉大な自然を征服する喜び――この喜びこそ、登山家だけが味わうことのできる特別な体験です。苦しい登りの道のりは、この魂の洗礼という喜びを得るために行われるものでございます。この気持ちは「向上の精神」と呼ばれております。

つまり、山を登る精神は、向上心そのものの表れでございます。ここに登山という活動が、スポーツとしての大きな価値を持つようになった理由がございます。

ヨーロッパでは、スイスやイギリスの山岳会をはじめ、多くの山岳会が存在し、日々山岳に関する研究を続けております。一方で、わが国の山岳会を振り返りますと、残念ながら雪線を超えるような高い山や氷河を抱える山はございませんが、最近では山岳会が非常に盛んになってきております。特に都内の学校では、山岳部のないところはほとんどないほどの盛況ぶりでございます。

しかしながら、運動界で重要な位置を占めるこの明治大学には、残念なことに山岳会がございません。このことを非常に残念に思い、ここに山を愛し憧れる同志が集まり、本部を設立することを計画いたしました。これはわずかではありますが、本校の力を雪を頂いた山々の上に示したいという願いによるものでございます。

特にこの部を設立したい理由として、「アルプス研究」(Alpen Study)において、探検(expedition)や調査(explore)よりも、登山技術(mountain craft)を総合的に扱う団体がなければ、各自の研究を発表する場が不足するという問題がございます。この点をご理解いただき、学友会からのご支援をぜひお願い申し上げます。

山岳部設立

大正十一年五月三十日、馬場忠三郎、磯部照幸、両名発起人となり、米澤秀太郎、新田義郎等のスキー倶楽部と合して明治大学山岳部として学長より許可される。

部室の歴史

神田神保町一、後藤辰治氏の二階を部室に借用す。同年九月一日、大震災に依り部室焼失。

学友会から与えられたバラックの狭い同宿(水泳部・ア式蹴球部・端艇部)の乱雑な部室の生活から、十四年十一月十四日の秋に、小川町の美津濃ビルヂング四階十号室へ移る。

部室、本校へ移転。

本校リバティータワーの竣工により十号館へ移転。

ろばた会の創立

山岳部を後援すると共に、同部卒業生との連絡を計る意味で大正十二年十月に組織された。これには現山岳部の人々も入会し、会長には山岳部長の神宮徳壽氏を戴き、幹事として新田義郎、塚本強の二氏が就任した。事務所は小川町美津濃ビルディング四階十号室。

機関雑誌「ろばた」発行される

山岳部の機関雑誌「ろばた」の第一号は、部の三周年と創立者米澤熊さんの霊を弔う意味で十三年十二月の終わりに発行され、第二号は十四年十二月中旬に発行された。部員のみに頒布するものであるが、同好の士には二十部を限って配布した。残部は僅少である。内容は論文研究、紀行、詩、部誌、記録等より成り、外に写真三葉、木版一枚、ページ数百七十余頁。いつもながら瀟洒な装丁、気品に満ち、山人の心情その他が気持ちよく表れている。実費一円八十銭。