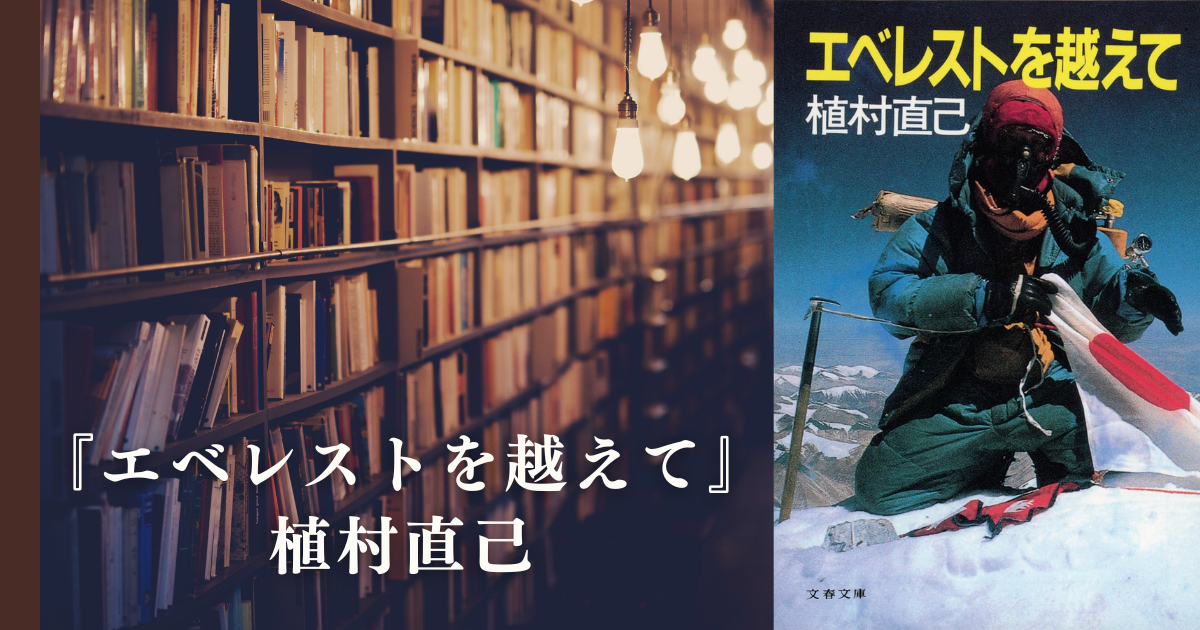

植村直己の『エベレストを越えて』は、1969年から1981年にかけて植村がエベレストに挑んだ記録を、当時の登山界の状況や文化背景と共に描いた作品だ。第一次偵察隊から冬期登山までの全過程が記録されており、登山家としての植村の姿勢と、山の美しさや過酷さが鮮烈に伝わってくる。

本の概要

| 内容紹介 | 「私にとって、良い山とはひとつの極限を意味している」──若き日、北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、南米と冒険の旅を続けた植村直己は、1970年、日本人として初めて世界最高峰に立ったことで「世界のウエムラ」となった。その後、彼は垂直から水平へ、エベレストから南北両極圏へと関心を移したが、極限という意味で、エベレストこそ植村にとって至上の“良い山”であった。五回にわたるエベレスト行の総決算としてつづった本書は、登山家・植村の<山への遺書>となった。 |

|---|---|

| 目次 | 第一次偵察隊(1969/4/23-6/21) 第二次偵察隊(1969/8/20-11/25) ヒマラヤ越冬(1969/11-1970/2) 日本エベレスト登山隊(1970/2/15-6/20) 国際エベレスト登山隊(1971/2/28-5/24) 日本冬期エベレスト登山隊(1980/10/30-1981/2/14) エベレストの魅力と南極の夢 エベレスト年表 |

| 発行年月 | 1982年7月15日 |

| 出版社 | 文藝春秋 |

| 著者 | 植村 直己(うえむら なおみ):1941年兵庫県生まれ。明治大学卒業後、世界の高峰を次々に征服し、アニマル・ウエムラの異名をとる。1970年には日本人としてはじめてエベレストの頂上に立った。モンブラン、キリマンジャロ、アコンカグア、シナロア、マッキンレーを踏破し、五大陸最高峰初登頂の貴重な記録をもつ。山の他にも、アマゾン河のイカダ下り、日本列島3000キロ徒歩縦断などをやり遂げた。極地探検活動に入り、グリーンランド3000キロ、北極圏12000キロを犬橇で単独走破。1978年、犬橇単独行で北極点到達、グリーンランド縦断を成し遂げた。 |

第一次偵察隊(1969/4/23-6/21)

植村がエベレストに初めて関わったのは、明治大学山岳部OBである大塚さんからの突然の誘いがきっかけだった。4年間の無銭放浪の旅を終えたばかりの植村に声がかかったのは、夜間アルバイト明けのこと。出発はわずか1週間後という急な話だった。

この偵察隊の目的は、翌年に計画された日本山岳会のエベレスト登山隊のためで、これまで誰も挑戦したことのない南壁ルートの可能性を探ることだった。

キャラバン中には、菅澤隊員が筋肉美を披露するというユーモラスな場面もあり、緊張感の中にほっと一息つく空気が生まれた。

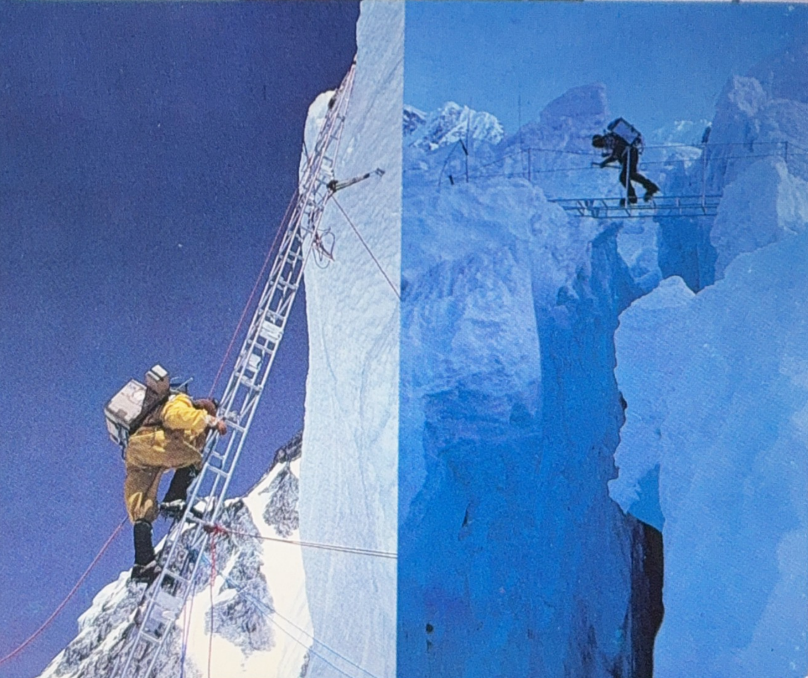

キャラバンを終え、 5月14日にBC(5400m)を設営、16日よりアイスフォールの偵察とルート開拓。21日アイスフォールを越えた5850mにC1建設。24日ウェスタン・クウムに入った6150m付近にC2建設。翌25日に植村は6500m付近まで登ったが、モンスーンが早く南壁の試登はできず、双眼鏡で南壁の取付付近を観察。翌26日BCに帰幕した。

特に、アイスフォールを通過する場面では、その危険性がリアルに描かれ、読者にも緊張が伝わってくる。アイスフォールとは、崩落や雪崩の危険が常に伴う氷の迷宮のような難所だ。その恐怖感は文章を通じて生々しく迫り、まるで自分がその場にいるかのように感じられる。

最終的に、第一次偵察隊はは「南壁登頂の可能性あり」と結論付け、無事にその使命を果たした。

第二次偵察隊(1969/8/20-11/25)

第二次偵察隊では一般公募による隊員募集が行われたが、第一次偵察隊に参加していた植村はすでに内定を受けていた。9月16日BC入りし、アイスフォールにルート工作。28日C1(6100m)、10月4日ABC(6500m)、15日C3(6700m)を建設。31日小西政継と植村が、11月1日中島寛と佐藤之敏が南壁を試登、8050mに到達。

往路のベースキャンプではスキー滑降で知られる三浦雄一郎氏のスキー隊と合流し、懇親会を開く。普段酒に強くない植村が酔い潰れ記憶を失うエピソードは、人間味あふれる植村の一面を垣間見ることができる。

また、この遠征中、植村たちは氷河の中央で1963年春に遭難したアメリカ隊のジューク・ブライテンバッハの遺体に遭遇する。死と隣り合わせのヒマラヤでの登山活動の現実が強烈に伝わる瞬間だ。

この偵察では、南壁の試登では8050mまで到達するものの、それ以上の岩壁の登攀の可能性は未知数であった。偵察隊は18日カトマンズに帰着。植村は1人クムジュン(3900m)で越冬、気象観測および本隊のシェルパ雇用にあたった。

ヒマラヤ越冬(1969/11-1970/2)

植村は日本エベレスト登山隊への参加に先立ち、ヒマラヤで越冬生活を送った。この期間の描写は、シェルパたちの文化や生活様式を知るうえで非常に興味深い。当時のシェルパたちの暮らしは厳しくも素朴で、彼らの知恵がエベレスト登山を支える重要な要素となっていることがよくわかる。

日本エベレスト登山隊(1970/2/15-6/20)

1970年、日本エベレスト登山隊はついにエベレストへの挑戦を開始した。最終的に登頂ルートは、偵察で確認した南壁ルートと、これまで実績のある東南稜ルートの2つに分かれて進むことになった。

しかし、この登山隊は成田隊員の急死という大きな悲劇に見舞われる。仲間の死という重い現実を抱えながらも、11日9時10分、植村は松浦輝夫氏とともに東南稜ルートから日本人初となるエベレスト登頂を果たした。翌12日第2次隊の平林克敏(35歳)とシェルパのチョタレイも登頂に成功。残念ながら、南壁隊は8050mまで達したが、核心部のロックバンドに届かず、落石で負傷する隊員も出て断念。

国際エベレスト登山隊(1971/2/28-5/24)

国際エベレスト登山隊では、日本から植村さんと、伊藤礼造氏(山学同志会)の二人が参加した。各国の隊員が集まったが、後半になるにつて、それぞれの利害や価値観が衝突した。結果、遠征は瓦解する。

さらにインド人隊員の死にやりきれない思いをかかえる植村。そんな中でも植村、伊藤氏はイギリス隊が設置した高所キャンプ地への無酸素での歩荷を行い、サポートに徹した。己の成果だけを追い求めるのではなく、他者を支える行動に日本の二人の真摯な姿勢が表れている。

日本冬期エベレスト登山隊(1980/10/30-1981/2/14)

植村が隊長となった日本冬期エベレスト登山隊。

11月26日クーンブ氷河上5350mにBC設営。12月9日アイスフォールを突破し6050mにC1、17日6500mにC2建設。26日ローツェ・フェースの7300mにC3を設営したが、翌日から再び強風に阻まれる。年が明けた1月5日から登攀を再開。ところが、12日早大OBの竹中隊員がC3からC2へ下山の途中、ローツェ・フェースで転落死する。

20日から再び登攀を開始、植村、松田、三谷たちはC2に入ったが、翌日から吹雪で5日間、C2に閉じ込められる。26日天候が回復しC2からC3へ上がる。27日に植村隊長のサポートを受け、三谷とシェルパ3人は強風の中サウス・コルのC4予定地(7985m)に到着したが、烈風でC4を設営できずC3へ戻る。28日登山続行を断念。

この困難な挑戦では、竹中昇(早稲田OB)隊員の死という悲劇に見舞われた。厳しい寒さと悲しみの中、隊長である植村は登頂を断念する決断を下すが、自然の冷酷さと人間の限界を痛感したことだろう。

エベレストの魅力と南極の夢

本書の終章では、植村がエベレストに魅了された理由と、南極横断という新たな夢への情熱が語られる。エベレストはただの山ではなく、人間の限界に挑む舞台であり、自然の偉大さを思い知らされる場所である。。

まとめ

『エベレストを越えて』は、植村直己の冒険の軌跡を記録しただけでなく、彼の人間性や登山にかける情熱、仲間との絆、そして命の重さを伝える作品だ。エベレスト登山の歴史や文化に興味がある人だけでなく、極限状況での人間の強さや葛藤を知りたい人にもおすすめしたい一冊である。