※本記事は、平成29年3月20日発行の『炉辺通信(No.183)』および同年7月1日発行の『炉辺通信(No.184)』に掲載された「Play back 100年 あの日、あの時」第1回・第2回の内容をもとに、ウェブ記事として再構成・公開したものです。

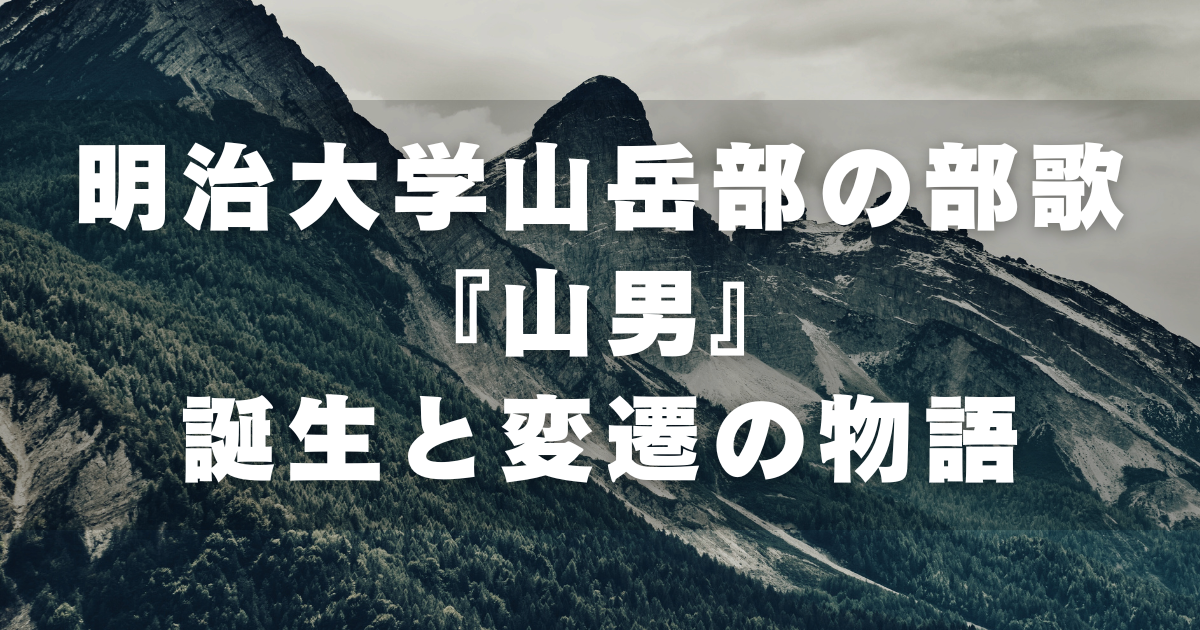

明治大学山岳部は、5年後に創部100周年を迎えます。これを機に100年の軌跡をたどり、歴史の底に埋もれてしまった記録や、時の流れとともに薄れつつある記憶を呼び覚ましたいと思います。

大正、昭和、平成という三つの時代をまたいで歩んできた長い道のりには、数多くの史実や秘話、そして貴重なエピソードが秘められています。それらを連載シリーズとしてお届けします。

その時代、その激動の中を生き抜いた先人たちの一場面や出来事は、私たちが忘れてはならない歴史遺産であり、後世に伝えるべき貴重な記録でもあります。新たに明らかになった資料も織り交ぜながら、「あの日、あの時」の記憶を一つひとつ拾い集めていきます。初回は、最も身近な存在である山岳部の部歌について取り上げます。

謎解き 部歌物語(前編)

校歌をはじめ、応援歌・学生歌、そして部歌は、学生スポーツの隆盛と切り離して語ることはできない。とりわけ、各クラブの部歌は、部員の心を一つにする強い結束力を持っている。私たちが学生時代から意気揚々と歌ってきた山岳部の部歌は、いったい、いつ、どのようにして誕生したのだろうか。

また、この部歌は、なぜ前半と後半で曲調が大きく変わるのだろう……。そうした疑問から、部歌誕生の経緯を探ってみた。ただし、音楽に対する素養のない筆者がまとめたものであることを、あらかじめお断りしておきたい。

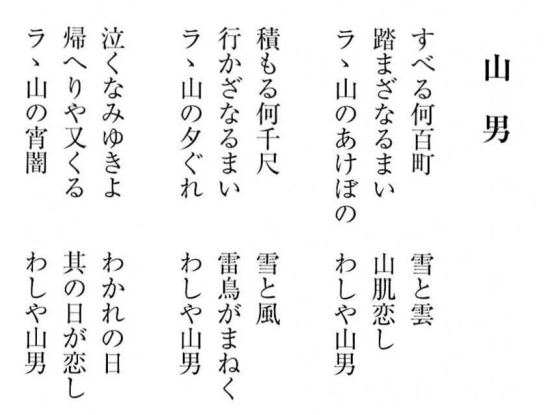

最初の部歌は、現在の部歌の後半部分「滑る何百町 雪と雲……」から始まる3小節だけであった。この“元歌”とも言える部歌を作った人物が、石川忠義である。

彼は、『炉辺』第1号(大正13年12月20日発行)に、「歌詩並びに曲に就いて」と題する一文を寄稿している。初代の部歌がどのようにして作られたのかがうかがえる内容であるため、まずはその全文を紹介する。

「歌詩並びに曲に就いて」 石川忠義

若い人達の為めの道楽の一つとして生まれた本部も、追々完全なグループの形を形成してきた事を御祝い申し上げる。それにしても、一つのデコレーションと云う意味でもあるまいが、山岳部の歌を作ってくれと頼まれた。

山の感じが出てさえすればいいと云う依頼であった。山男が歌えば、それが端歌であろうと、新内であろうと、及至は偉大なオペラのセレクションであろうと、山の気分が出るものだ。

けれど根が純然たる山男でない御子息方の集りである。とてものことに、どんな歌をどなってみたところで、山の気分は出そうもない。

精々、山だの、雪だの、雲だの風だのと、あらゆる山でみる現象を並びてみたならば、山らしい感じの歌が形成されると思って、御承知の歌を作りあげたわけである。

その歌に就いての、詩として及至は部歌として、或は難しく芸術的なあらゆる批判やら抗議やらは、一切御免被むりたい。

ただ、わけもなく歌って下されば、作者まことに満足の至りで御座る。此の部長には、おそろしく本をたくさん所有している(それは学者といふ意味ではない)方がいられるのである。

山の歌として之れ何うの、山に対する認識がどうのと、或は此の歌を見て説き立てて見たくなるかもしれないが、まァ、我慢していただく事にしたい。

曲は予ねて懇意なヴィオリニスト野川氏に依頼しておいたし、又前田氏にも依頼しておいたが、気の長い彼等は、なかなか作曲してくれない。善く云えば芸術的気質とでも云うのか、悪く云えば人間並みの約束や義務の観念に乏しいのだから仕方がない。

そこで柄にもなく世間はみんなさうである如くいろいろ譜本を漁り歩いて御覧の通りの曲を書いてみた。作ったのではない。

それは有名な The Star Spangled Banner という英国の民謡であって、その一節を切り取り、多少 Variant してみたものである。一寸面白い曲だと思ふ。

妹尾幸陽といふ人間なら、なんとか此の曲について、白々しく小っぽけの概念やら認識やらをふりまわして説明を試みるのであるが、拙者には気味が悪くて出来ない。大方の諸君よ、それ自ら味い給え。

最初から歌ひ、いい歌というものは、あるものではない。歌っているうちに次第に歌いよくなるものである。

その積りで精々何百度となく、繰り返し繰り返し歌ってほしい。そのうちにはマスター出来て面白くなることと思う。あまり勝手な口前でしゃべり立てて、さぞ御迷惑の事と思う。終りに臨んで御辞を申上げる。

山の夕ぐれ、スキーをはいた姿に夕陽が映える。静かにうすれ行く霧の中に「すべる何百町………………」の山旅が流れる。

「大写」になると、マドロスをくわえた雪焼けの雄々しい顔が現われる。そして、その熱情にもえる眼は、大自然の化粧に恍惚とする。静かに幕。

(新字新仮名に改めました)

初めに、この文を寄稿した「石川忠義」という人物から足跡をさかのぼらなければならない。

謎1:初代の部歌を作った「石川忠義」とは、どんな人物なのか?

彼の名前は炉辺会名簿に載っておらず、古い『炉辺』の山行記録にも登場しない。唯一、石川忠義ではないかと思われる記述が、『炉辺』第5号(昭和6年12月15日発行)の「囲炉裡辺」というコラムの中に見られる。

このコラムは、高橋文太郎(昭和2年卒)が書き留めた紀行文「股ランプ」で、1925(大正14)年1月21日から1週間、山形県の五色温泉へスキー練習に出かけた際の記録である。メンバーは8人。草創期の部員に混じって、「石川」「久々津」という、名簿に載っていない人物が2人記されている。

このうちの「石川」は、当時の部員名簿に石川姓が存在しないことから、石川忠義である可能性が高い。仲の良い仲間とスキーを楽しむ様子のあと、高橋は「石川君、部を早く退いたので、其後絶えて消息が判らない」と記している。おそらく石川忠義は山岳部を中途で退部したため、炉辺会名簿に記載されなかったのだろう。

大学側の資料を調べると、まず『明治大学駿台体育会会員名簿』(平成12年3月31日発行)の「スキー部」欄の最上段に「石川忠義 大正14年卒 物故者」とあり、明大スキー部の最長老的存在であったことがうかがえる。

さらに、1928(昭和3)年12月発行の『明治大学校友会会員名簿』には、「石川忠義 昭和2年法学部卒業」とあり、本籍地は「府下大久保百人町238」と記されている。これにより、東京出身であることが分かる。また、1940(昭和15)年12月発行の『校友会名簿』には、「石川忠義 弁護士」と記載されている。

加えて、元学長・納谷廣美氏による執筆文「鈴木俊光教授について」(明治大学法律研究所『法律論叢』第71巻第6号/平成11年3月30日発行)には、次のような記述がある。

「(前略)偉大な弁護士・今村力三郎先生の系列法律事務所である石川忠義先生のところに入所し、井上義男弁護士と一緒に仕事をなされた。石川先生・井上先生ともに本校の学友(後略)」

これらの学内資料から、石川忠義は法学部を卒業後、司法試験に合格し、弁護士として活躍していたことが確認できる。ただし、卒業年については「1925(大正14)年」または「1927(昭和2)年」と資料によって異なっている。ここでは、校友会名簿の「1927(昭和2)年卒業」を採用したい。

ここからは推測になるが、卒業年から逆算すると、入学は1923(大正12)年頃と考えられる。石川は創部間もない山岳部に入部し、夏山の登山活動には参加せず、主に山岳スキーに打ち込んでいたようだ。スキーに魅せられた彼は、卒業後に学内で創設されたスキー部にも関与し、その名がスキー部名簿に記載されたのだろう。

前述の高橋文太郎による「股ランプ」の記述から、石川忠義は1923年から1925(大正14)年春までの約2年間、山岳部に在籍していたと推測される。その期間に、彼は部歌を作ったのではないだろうか。

やがて彼は弁護士を志し、学業が本格化する中で山岳部から離れることになったのだろう。したがって、「股ランプ」に描かれた五色温泉でのスキー練習が、石川の山岳部時代最後の活動だった可能性がある。

その後、彼は司法試験に合格し、弁護士として多忙な日々を送る中で、炉辺会との関係も次第に希薄になっていったと思われる。それが、高橋の記述にある「其後絶えて消息が判らない」につながったのではないか。

石川忠義は、わずか2年間という短い在籍期間のなかで、山スキーに没頭し、その情熱の中から初代の部歌を生み出した人物だった。

次に、彼がどのような経緯で部歌を作るに至ったのか、また、それがいつ頃完成したのかについて探っていきたい。

謎2:部歌はいつごろ作られたのか、作ろうとなった背景は?

明治大学山岳部は、1922年(大正11年)、馬場忠三郎らによる「予科山岳会」と、米澤秀太郎らによる「スキー倶楽部」とが統合して誕生した。

当時、雪のシーズンになると部員たちはスキー練習のために妙高の関温泉へ向かい、常宿の「朝日屋」に寝泊まりしながら練習に明け暮れていた。

この「朝日屋」には、慶應義塾大学と旧制第三高等学校(通称・三高)の山岳部も同宿しており、互いに切磋琢磨しながらスキーの技術を磨いていた。

そうした中、慶應山岳部はスキー練習の打ち上げの夜などに、全員で部歌を歌って締めくくるのが常だったと想像される。

居合わせた明大部員たちは、その歌を耳にし、羨ましく思ったに違いない。慶應山岳部の部歌「守れ権現」は、同部の設立から3年後の1918年(大正7年)に作られたもので、作詞は北原白秋、作曲は中山晋平という、そうそうたる人物による作品である。

「朝日屋」で慶應山岳部とたびたび同宿する中で、部歌を耳にするたびに「自分たちも部歌を持ちたい」という思いが自然と芽生えていったことだろう。

しかし、慶應のように外部へ制作を依頼する伝手も資金も明大山岳部にはなかった。

そこで、「それならば自分たちで作ろう」と部内で話が持ち上がり、上級生から「誰か部歌を作れる者はいないか」と声がかかったようだ。

石川忠義の寄稿文には、「山岳部の歌を作ってくれと頼まれた」と記されており、当時、音楽に関心を寄せていた彼に白羽の矢が立ったことがわかる。

石川が部歌の制作を依頼されたのは、彼が入部した1923年(大正12年)の冬から、翌1924年(大正13年)春にかけてのスキーシーズン中ではないだろうか。

とはいえ、作詞・作曲を引き受けたとしても、それは簡単なことではない。石川は音楽に詳しい友人に相談したり、自ら思案を重ねたりしたに違いない。

そんな折、山岳部創設者の一人であり、スキー指導者でもあった米澤秀太郎が、1924年3月に急逝するという出来事があった。

石川は、彼の遺志に報いる意味でも、部歌の制作に一層力を入れたのではないだろうか。

そして、石川が制作の経緯を綴った寄稿文が掲載された『炉辺』第1号の発行日(大正13年12月20日)から推測すれば、1924年(大正13年)の冬のスキーシーズンまでには何としてでも間に合わせたい、という思いがあったと考えるのが自然である。

こうした経緯を総合すると、最初の部歌が完成したのは、遅くとも1924年の秋ごろではないかと推測される。

次に、石川忠義がどのようにしてこの部歌を作り上げたのか、その核心に迫ってみたい。

謎3:初期の部歌のメロディは、「アメリカ合衆国国歌」の原曲

まず石川は、部歌の作詞から取りかかった。前掲の石川の一文に「山の感じが出てさえすればいいと云ふ依頼であった」とあるように、彼は経験のない夏山ではなく、自身が好んでいた雪山でのスキーシーンを思い浮かべて作詞を行ったようだ。

そして「山、雪、雲、風」といった言葉を巧みに用い、「滑る何百町……」で始まる3小節の歌詞を書き上げた。問題は、その歌詞に付けるメロディである。

このコーナーのタイトルを見て驚くかもしれないが、初期のメロディは、のちにアメリカ合衆国の国歌となる原曲から借用されていたことが分かっている。

石川は当初、バイオリニストの友人など2人に作曲を依頼したが、なかなか作ってもらえず、窮地に追い込まれた。歌詞に曲を付けるという作業は、音楽的素養がなければ難しい。

結局、努力の末に曲を作ることはできず、石川は既存の洋楽のメロディを拝借することを思い立った。そして、歌詞に合う旋律を求めて洋楽の譜面を手当たり次第に探し始めたという。

彼の一文に登場する「妹尾幸陽(せのお こうよう)」は、当時「セノオ音楽出版社」を設立し、海外の名曲を日本に紹介していた人物である。石川は妹尾氏の助言を受けながら、彼の経営する店で部歌にふさわしい楽譜を必死に探したものと思われる。

当時、既存の外国楽曲を流用することは珍しいことではなかった。ちなみに、小学唱歌「蛍の光」はスコットランド民謡「オールド・ラング・サイン」、西堀栄三郎が旧制三高時代に作った「雪山賛歌」はアメリカ民謡「愛しのクレメンタイン」を原曲としている。

最終的に石川が選んだのは、「The Star-Spangled Banner(星条旗)」という楽曲だった。

この曲の原曲は「天国のアナクレオン(To Anacreon in Heaven)」であり、イギリスの作曲家で教会のオルガニストでもあったジョン・スタフォード・スミスが、男声合唱のために作曲したものである。

この「天国のアナクレオン」が、なぜアメリカ国歌になったのか。その理由は、1812年の米英戦争時に詩人であり弁護士のフランシス・スコット・キーが書いた「マクヘンリー砦の防衛」という詩が、当時流行していたこの旋律に乗せられて歌われ、やがて「The Star-Spangled Banner」としてアメリカ国民に広く受け入れられていったからである。

石川はこの曲を「イギリス民謡」と書いているが、当時はすでに「星条旗」という名称でも知られていた。もし厳密に記すとすれば、「アメリカ流行歌」あるいは「To Anacreon in Heaven」と紹介すべきだったのかもしれない。

この曲がアメリカ国歌として正式に制定されたのは、その7年後の1931年(昭和6年)3月3日である。したがって、石川がこの男声合唱曲を部歌に転用する際、まだ国歌とはなっていなかったため、特にためらうこともなかったのだろう。

こうして、明治大学山岳部の部歌は完成した。「滑る何百町 雪と雲──」と歌うと、確かにどこかアメリカ国歌の冒頭を思わせる曲調に似ている気がする。

石川は自らの文章の中で、「御覧の通りの曲を書いてみた。作ったのではない」と述べている。まさか自分が選んだ旋律が、のちにアメリカの国歌になるとは、夢にも思っていなかったことだろう。

石川はこの部歌に「山男」と題名を付けた。当時は「○○大学山岳部部歌」といった形ではなく、慶應義塾大学山岳部の「守れ権現」や、法政大学山岳部の「エーデルワイスの歌」のように、詩の内容からそのまま題名が付けられることが多かった。

その意味で、石川がストレートに「山男」と命名したのは、実に明大山岳部らしいシンプルで力強いタイトルといえる。

石川の文中に「此の部長には……」というくだりがある。この「此の部長」とは、第2代山岳部長の神宮徳(じんぐう いさお)先生を指していると考えられる。出来上がったばかりの部歌について、あまり厳しい批評や講釈をしないでほしい、という石川の懇願がにじみ出ており、苦心して部歌を作り上げた彼の心情が伝わってくるようで微笑ましい。

ここで、石川忠義の職業である「弁護士」と、彼が選んだ「The Star-Spangled Banner」の不思議な共通点について触れておきたい。

この楽曲の原曲「天国のアナクレオン」は、ロンドンの社交クラブ「アナクレオンティック・ソサエティ」の公式ソングであった。このクラブには弁護士をはじめ、医師や学者などが集まり、酒を酌み交わしながら男声合唱でこの歌を楽しんでいたという。

また、「The Star-Spangled Banner」の歌詞を書いたフランシス・スコット・キーも、当時ワシントンD.C.で活躍していた弁護士であった。奇しくも「弁護士」という共通点で、石川忠義とこの曲は見えない糸で結ばれていたのかもしれない。

石川は最後に、こう記している。

「いい歌というものは、初めからあるものではない。歌っているうちに、次第に歌いやすくなっていくものだ。そのつもりで、ぜひ何百回となく、繰り返し繰り返し歌ってほしい。」

その思いは部員たちに届き、やがて部歌「山男」はさまざまな場面で愛唱されるようになっていった。

たとえば、馬場忠三郎(昭和2年卒)は、1925年(大正14年)の夏季登山を終えて上高地に入った「穂高行」の記録の中で、こう記している。

「その翌日はなつかしい穂高や名残惜しい小屋を後に徳本を越えた。長いトロッコ道を自分は歩調に合はせて口ずさんでゐた。泣くなみゆきよ 別れの日 帰りゃまた来る その日が恋し ララ山の宵闇 わっしゃ山男」

また、磯部照幸(昭和2年卒)が書いた「中禅寺湖畔キャンプ」には、1925年6月、有志9人が大谷川に沿って山道を歩いていた際に、「校歌を歌ひ、部歌を怒鳴り、童謡を口ずさみ……」とあり、部歌「山男」が着実に部員たちの間に浸透していった様子がうかがえる。

もちろん、1924年の冬、待ちに待った関温泉でのスキー行では、慶應山岳部に負けじと、できたばかりの部歌「山男」を高らかに歌い上げる明大部員たちの姿が目に浮かぶようである。

ここに、石川忠義が『炉辺』第1号に寄稿した部歌「山男」の楽譜を再録する。

謎解き 部歌物語(後編)

私たちが歌っている部歌「山男」は、なぜ前半と後半で曲調が大きく変わるのだろうか……。

一般的に、どんなジャンルの楽曲であっても、ワンコーラス内の歌詞が変わったとしても、メロディ自体は繰り返されるのが普通である。

それにもかかわらず、「山男」では前半と後半でまったく異なる旋律が用いられている。この曲調の変化の背景には、何らかの事情があったことは間違いない。

そこで、私たちが長年親しんできた部歌「山男」に、新たな曲と歌詞を加えなければならなかった理由や背景について、その要因を探ってみたい。

謎4:これまでの部歌を、変えなければならなくなった要因とは?

これまで歌い継がれてきた部歌が、リメイクせざるを得なくなった背景について、改めて探ってみたい。

前にも述べたとおり、石川忠義が苦心して作り上げた部歌のメロディは、「The Star-Spangled Banner(星条旗)」をベースとしていた。

ところが、この楽曲は1931年(昭和6年)3月、アメリカ合衆国の正式な国歌として制定されることとなる。

この事実が、部歌の曲調を変更する最大の要因になったと考えられる。たとえ歌詞が日本語であっても、超大国アメリカの国歌の原曲を流用しているとなれば、やはり問題視されるようになったのだろう。

では一体、誰が「曲を変えるべきだ」と言い出したのだろうか。

部歌「山男」の由来を知っていた先輩OBや歴代の山岳部長経験者から、「不適切なので変更すべき」といった指摘があったのかもしれない。

あるいは、長らく山岳部とは疎遠だった石川忠義本人が、わざわざ山岳部に連絡を取り、「曲調を変えてほしい」と申し出た可能性も、ゼロではない。

しかし、これらについて確たる史料や記録は残っておらず、真相は定かではない。

もうひとつ、あえて推測できる要因として、当時の部員たちの意識の変化も挙げられるだろう。

石川忠義が部歌を作った当時は、まだ草創期であり、雪山登山に不可欠なスキー技術の習得が部の主要な活動であった。

だが、昭和に入ると、山岳部はスキー登山から積雪期縦走や岩壁登攀といった本格的な登山へと活動の重心を移していく。

さらに、山岳部内にあったスキー競技班は、1928年(昭和3年)に分離独立して明治大学スキー部となり、山岳部は名実ともに登山に専念するクラブとして再スタートを切ることとなった。

そうした流れのなかで、「滑る何百町……」と始まるスキー色の強い歌詞に、次第に違和感を抱く部員も増えていったのではないだろうか。

また、先に述べた駿台体育会の「スキー部名簿」において、石川忠義の名前が最上段に記載されていることから推察すると――

部歌の作詞者が「スキー部OB」として活動していることに対し、「登山を掲げる山岳部の部歌としてふさわしいのか?」といった、何とも言えない複雑な感情を持つ部員がいた可能性もある。

いずれにせよ、部歌の原曲がアメリカ合衆国国歌として制定されてしまった以上、「何とかしなければならない」という空気が、炉辺会や山岳部の間に強く広がったのだろう。

そして、こうした時代背景と内部の機運が重なり、部歌のリメイク――すなわち曲調や構成の見直しが行われることになったと考えられる。

謎5:現在の前半にある歌詞とメロディは誰が作ったのだろうか?

それでは一体、全面的に部歌を新しくするのか、それともこれまでの部歌「山男」を活かしながらリメイクするのか――。当時、考えられた選択肢はこの二つであった。

さまざまな意見が交わされたと推察されるが、長年歌い継がれてきた部歌を捨て去るには惜しすぎるという結論に至り、既存の部歌に新たな要素を付け加える形でのリメイクが選ばれた。

そこで次に問題となったのは、新しい歌詞とメロディを旧部歌の前に配置するか、それとも後に加えるかという構成上の判断である。常識的に考えれば、最初にできた部歌に敬意を表して、後に新しい部分を加えるのが自然であろう。

しかし、先に述べたように旧部歌の原曲がアメリカ合衆国の国歌と正式に重なってしまった以上、「冒頭に類似の旋律が来るのは避けるべき」と判断され、新しい歌詞とメロディを前半に据える構成が採られたものと考えられる。

こうすることで、後半の旧部歌に含まれる「星条旗」原曲との類似性を、印象として薄める効果を狙ったのではないだろうか。

では、その新しい歌詞と旋律をどう作るかが、次なる課題となった。初代の部歌を作詞した石川忠義に再び依頼するという選択肢は、時すでに遅く、現実的ではなかった。

残念ながら、このリメイクに関する経緯を記した史料は、機関誌『炉辺』には一切見当たらない。よって、ここから先は筆者の独断的推測であることを、あらかじめお断りしておきたい。

新たな歌詞と旋律が「いつ」「誰によって」書かれたのか――。

現行の部歌にある「山想う……」で始まり、「ああ 山の子 炉辺の子」で結ばれる歌詞を読み解くと、「炉辺」という言葉がひとつの鍵になるように思われる。

「炉辺」といえば、山岳部の機関誌『炉辺』の名付け親であり、文才に長けたOBとして知られる高橋文太郎(昭和2年卒)がすぐに思い浮かぶ。

彼はこれまでにも紀行文や研究史だけでなく詩作にも携わっており、たとえば自身が編集責任者を務めた『炉辺』第4号(昭和2年12月7日発行)の「山旅静思」には、3篇の自作詩が掲載されている。詩作の実績も十分にある人物である。

このことから、新しい歌詞は高橋文太郎によって書かれたのではないかと推察する。

この推察を裏付ける参考資料として、彼が執筆した「股ランプ」の一文がある。これは大正14年1月、石川忠義とともに行ったスキー行を回想した紀行文であるが、なぜか6年後の『炉辺』第5号(昭和6年12月15日発行)に掲載されている。

文才のある高橋であれば、その年のうち、あるいは翌年の号に寄稿していても不思議ではない。しかしあえて6年後に執筆しているという点に、何かしら個人的な意図や思いが込められていたのではないかと感じられる。

すなわち、新しい歌詞の作詞を依頼された高橋が、旧部歌を作った同期・石川に思いを寄せ、“今度、君の歌に詩を加えたよ”というメッセージを、「股ランプ」の一文に込めた可能性があるのではないかと思えてならない。

依頼を受けた高橋は、石川の作詞とは明確に一線を画す詩を構想し、新たに書き上げる。

そこには「リュック」「岩つたひ」といった登山本来の道具や行為が登場し、さらに明大山岳部の精神的象徴とも言える「炉辺」の語を歌詞に織り込んだ。

このようにして高橋が作詞した前半の歌詞は、憧れの山々に向き合う繊細な情感や静かな覚悟が滲み出ており、スキーの躍動感を描いた石川の詞とは対照的な内容になっている。

さて、歌詞は完成したものの、次に頭を悩ませたのはどのようなメロディを付けるかという問題である。

石川の時代と同様、作曲には相応の音楽的素養が求められる。しかし、部内やOBにその力を持つ人材はおらず、再び外部の協力を仰ぐ必要があったと考えられる。

とはいえ、制作費がない以上、外部といっても極めて近しい存在に頼らざるを得なかっただろう。

そこで注目したいのが、長年『炉辺会名簿』の特別会員欄に名前を連ねている小林行治氏(昭和4年商学部卒)である。

彼は明大マンドリン・クラブのOBで、古賀政男とともに活動しており、主にギターを担当。戦前は楽譜の編纂や編集でも知られた音楽人である。

一方で、戦前から山岳部ともスキーを通じた交流があり、他クラブの出身者でありながら炉辺会の特別会員に名を連ねている点も、異例と言える。このことからも、山岳部との関係性の深さがうかがえる。

遡及的な推論ではあるが、新たに加える短い歌詞にメロディを付けたのは、音楽の素養と山岳部との縁を兼ね備えた小林行治氏ではなかったかと考えられる。

小林氏はスキーを通じて山岳部と親しかったことから、この依頼を快く引き受けたのではないか。

こうして、前半と後半で曲調が大きく変わる現在の部歌「山男」が完成したのである。

それでは、このリメイクされた部歌は、いつごろ完成したのか──。

謎6:リメイクされた部歌は、いつごろ完成したのだろうか?

前述のとおり、「The Star-Spangled Banner(星条旗)」がアメリカ合衆国の国歌として正式に制定されたのは、1931年(昭和6年)3月である。常識的に考えれば、部歌がリメイクされたのは“1931年3月以降”であると見るのが自然だ。

ここから先は、あくまで推測の域を出ないことを、あらかじめお断りしておく。

この件についても、前出の高橋文太郎による「股ランプ」の一文が手がかりとなる。この文章において、高橋が新しい歌詞を手がけたことを“暗に匂わせている”と仮定すれば、掲載された『炉辺』第5号の発行日、すなわち昭和6年(1931年)12月15日が重要な判断材料になる。

この年は、奇しくも旧部歌の原曲がアメリカ国歌となった年と重なっている。国歌に制定された昭和6年3月以降、急遽、追加歌詞と新メロディの制作に着手したのではないか。そして、高橋が「股ランプ」を寄稿した『炉辺』第5号の発行前、おそらく昭和6年の夏から秋にかけて、新しい部歌は完成したと考えられる。

新たに生まれ変わった部歌に、当初は戸惑いもあっただろうが、やがて部員たちに受け入れられ、愛唱されるようになっていった。

実際、新たな歌詞に登場する「山の子」という言葉は、『炉辺』第6号(昭和11年9月5日発行)にたびたび登場する。

「山の子」という言葉自体は平凡に見えるが、それに続く「炉辺の子」との対句が、明らかに部歌からの引用であることを示している。『炉辺』第6号を紐解くと、たとえば桜木省吾(昭和8年卒)と太田保(昭和5年入部)による共著「赤石沢遡行」には、こう書かれている。

「赤石岳と聖岳に抱かれながら山の子等は、バックの中にもぐりこんだのだった。」

さらに、桜木は「針ヶ谷沢の思い出」の中でも、

「飲んで食べて赤い月夜に山の子達は、夫々自分のテントへと帰って行った。」

と記している。

また、巻末のコラム「いろりばた」では、“かぶ”という渾名の部員が「山小屋の回顧」の中で、

「部に居ればこそ、凡ての者が一介の“山行く子”なのである。」

と、部歌の表現に近い言葉を用いている。

こうして見ると、戦前最後に発行された『炉辺』第6号に、「山の子」やそれに類似する表現が集中して登場しているのは、偶然とは言い難い。

当時の部員たちは、新しい部歌の中にある「山の子」という言葉に親しみを覚え、自らの文章の中に自然と引用していったのではないか。

つまり、新しい部歌は昭和6年の後半に完成し、それから5年ほどの間に部内で定着し、昭和11年の『炉辺』第6号の頃には既に共有されていた――そう読み取ることができる。

一方で、記念すべき『炉辺』第1号に「歌詞並びに曲に就いて」が掲載されていたにもかかわらず、新たに作られた部歌については、『炉辺』の誌面には一切登場しない。

これは極めて不自然であり、大きな謎である。部歌は、部員たちの連帯感を育む象徴的な存在である以上、そのリメイクの経緯や、作詞・作曲者について誌面で紹介してしかるべきだったはずだ。

それが一切語られていないという事実には、何らかの意図があったのかもしれない。

自らの部歌の原曲がアメリカ国歌であったことを、当時は公にしたくなかったのか。あるいは、「アメリカ国歌の旋律に新しい歌詞を付け加えてリメイクしました」と、今さら言い出せなかったのか――。

いずれにせよ、あえて“封印”されたようにも感じられる。

そして、気になるのは太平洋戦争の開戦以降のことである。

当時、アメリカは日本にとっての「敵国」となり、その国の国歌を原曲とする歌が果たして実際に歌われたのか、それとも自然と歌わなくなったのか――これもまた“小さな謎”である。

それでも、私たちの部歌は戦争という荒波をくぐり抜け、奇跡的に今へと受け継がれてきた。空白を残しながらも、生き延びてくれたのである。

ここまで述べてきた内容は、残念ながら明確な史料や一次文献に基づいているわけではない。あくまで一人の筆者が、断片的な資料を元に、想像と推測を積み重ねて描いた仮説に過ぎない。

その意味で、まるで作り話のように感じられる部分があることは否定できない。ゆえに、本稿が独断的推論に基づくことをご理解いただき、今後、文献や証言による確かな裏付けがなされることを願ってやまない。

最後に、細かな点を一つだけ補足したい。

旧部歌の最後の歌詞は「泣くなみゆきよ わかれの日」とされているが、後年の部歌では「泣くなみゆきよ わかれの日に」と、「に」が付け加えられている。

これは単なる転記ミスだったのか、あるいは歌い継ぐ中で「わかれの日に」の方が歌いやすかったのか――これもまた、小さな謎である。

こうして、明治大学山岳部の部歌は静かに、しかし確かに新しく生まれ変わり、今も連綿と歌い継がれている。

まもなく山岳部は創部100周年を迎える。

先人たちが紡いできたこの部歌の歴史を、ほんの少しでも心に思い浮かべながら、これからも誇りを持って歌い継いでいこうではありませんか。

この記事を書いた人

鳥山 文蔵

- 昭和49年卒部

- 日本山岳会宮城支部 会報・編集出版委員会